辅仁大学老讲义的故事:讲义逾甲子 学术薪火传

父亲柴德赓66年前在辅仁大学讲授“清代学术史”的讲义,条理清晰,书法飘逸,女儿柴令文一直珍藏着。只是因为父亲一生波折,这份讲义已早非完帙。

66年前,中国社会科学院荣誉学部委员、历史学家李瑚还是辅仁大学历史系大二的学生。他把这一年选修“清代学术史”课程记录的笔记,视若珍宝,存留至今,纸面依旧整洁,字迹仍然清晰。

66年后,看到自己的笔记与老师残缺的讲义得以合璧,以《清代学术史讲义》之名由商务印书馆出版,87岁高龄的李瑚激动地流下了眼泪。更多的人,从这部讲义中,不仅看到了师生情深,而且也看到了近百年来中华学术传承的轨迹。

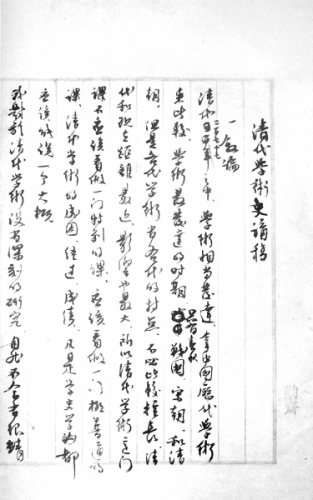

柴德赓“清代学术史”讲义手稿

1947年12月,陈垣与柴德赓等在北京什刹海。从左至右:启功、陈垣、刘乃和、柴德赓。(资料照片)

“励耘书屋”走出的学者

从讲义中不时出现的“陈校长”“校长”之语中,读者能直接地感受到柴德赓对辅仁大学校长、史学家陈垣学术的继承。

1929年,柴德赓考取北平师范大学史学系后,就深受陈垣的器重。据柴德赓的同学回忆,第一次上课时,陈垣曾提出一些问题让新入学的同学回答,随后挑选出四份优秀的考卷作为范本,柴德赓的答卷便在其中,并且获得了陈垣“以柴生为第一”的评语。从此,柴德赓在陈垣的指导下,从事史学研究,成为陈垣的得意门生。

“抗战时期,北平沦陷,当时辅仁大学文学院有四位年轻的教师,经常到我祖父的住处去请教问题。”陈垣的长孙陈智超说,陈垣的住处是个四合院,有两重院子,师生的谈话大多在南院。时间长了,就有人给他们取了一个外号,叫“南书房四行走”,或者叫“陈门四翰林”。启功后来回忆说:“这四个人第一个是柴德赓,第二个是启功,第三个是周祖谟,第四个是余逊。”

陈垣的助手、史学家刘乃和记得,柴德赓经常在晚饭过后,便到陈垣家里夜谈。“他们一同研讨文史,讲论学术,有时师生二人谈得高兴,索性把椅凳搬到陈老‘励耘书屋’的书库里,坐在一排排书架走道中畅谈,一面讲述,一面随手抽出书来翻阅指点。有时谈得兴高采烈,有时也争论得面红耳赤。……这时期陈老撰写文章,总要送给他看,请他提出意见,两人一起探讨商量。他这时期所写的文章,也大都得到陈老的指正批改。”

“陈垣先生走的,是一条由钱大昕的精密考证学,到顾炎武的经世致用之学,到全祖望的民族气节和爱国思想,终于成为马克思主义者的治学道路。柴先生作为陈老的入室弟子,学术传人,继承了老师的品德与风格,同样也与清代学术结下了不解之缘。”苏州大学教授张承宗如是说。

历史研究不能做“片警”

李瑚的笔记,字迹时徐时疾,页眉空白处不时写下一些小字说明,仿佛让人置身于1947年的辅仁大学课堂。

“柴先生口才很好,写得一手好字,板书又快又漂亮。他每次上课总带一本手写讲义,可是上课后就开始脱稿授课,手执粉笔在讲台上连续讲课两个小时不会出现半点错误。”回忆起柴德赓当年授课的风采,85岁的北京师范大学资深教授刘家和记忆犹新。他也常常懊悔,当时因为专注于欣赏老师的书法,而常常忘了记录,没有像李瑚这样留下一部完整的课堂笔记。

在刘家和看来,《清代学术史讲义》虽然是近70年前的一部讲稿,在今天仍有其学术价值,“从讲义可以看出,柴先生对史料的掌握非常全面,年代、职官、避讳、校勘、辑佚都有涉及,尤其重视掌故,把历史人物、事件及其时代环境融为一个有机的整体。反观当下的很多研究,做得十分单薄,这是有问题的。专门史的研究不能局限在‘专’,成为‘片警’‘段警’。现在的青年学人应该朝柴先生的方向努力。”

中央文史研究馆馆员、史学家陈祖武初入清代学术史研究领域时,就深受柴德赓的影响。“我虽然不是柴先生的入室弟子,但一直在认真读他的书,沿着他的路往前走。他写的《王西庄与钱竹汀》一文,是我一辈子的范文,我的很多文章都脱胎于这篇文章。

陈祖武认为,柴德赓的《清代学术史讲义》既有对学术源流的梳理,更有对其师陈垣学术和精神的发扬光大,讲史德,重操守,讲史源,重文献。在清代学术史研究的奠基阶段,可以与梁启超、钱穆撰写的两部《中国近三百年学术史》鼎足而立。(记者 杜羽)

来源|光明日报